Sant’Agostino d’Ippona

Il Rapporto Fede Ragione

Il rapporto Fede Ragione è la

caratteristica principale della Patristica. Con il Cristianesimo entra in campo

la Divina Rivelazione ed è gioco forza cimentarsi con la Filosofia, cioè il pensiero

razionale. La Fede esclude la Ragione? La Ragione esclude la Fede? Il pensiero

greco aveva già screditato la mitologia ed ora era in grado di screditare anche

la Fede cristiana? La Fede a sua volta doveva screditare la Ragione proponendo

un’altra Verità, diversa da quella cercata con fatica dalla Filosofia?

Tertulliano cerca di rispondere a questi interrogativi affermando

che:

La fede è vera, proprio perché è

incredibile.

La Filosofia è vista da Tertulliano come la fonte dell’errore.

Il Cristiano, che ha la fede, ha una conoscenza della Verità così elevata

che anche il più umile e semplice dei Cristiani sa più cose del più saggio dei

filosofi.

In effetti se Dio stesso ci rivela

la Verità, questa non ha bisogno di essere spiegata, anzi tanto più è assurda e

irrazionale o inspiegabile tanto più è dimostrabile essere originata da Dio e

non dall’uomo. Non a torto si può dire che è inimmaginabile e inaccettabile

dall’uomo che il Figlio di Dio, si lasci uccidere proprio dagli stessi uomini

che Dio Padre ha creato e che Lui vuole salvare. Ma la cosa è così assurda che

non può essere che voluta da Dio che non ragiona come gli uomini.

Il Fideismo di Tertulliano sarà

seguito da molti, perché molto convincente. Sarà però condannato dai Padri

della Chiesa che vedono invece la Ragione come dono di Dio per spiegare e

rafforzare la Fede, non solo, ma come volontà di Dio a coinvolgere anche

razionalmente i suoi figli adottivi, come farebbe un buon padre che non vuole

che i suoi figli obbediscano ciecamente a comandi che non capiscono.

Tertulliano infatti non è un Padre della Chiesa perché non ha tutte le

caratteristiche che dovrebbe avere per esserlo, gli manca innanzi tutto la

Santità e poi l’Ortodossia che lo porterà da anziano ad aderire ad una setta

eretica.

Agostino al “Credo quia Absurdum” di Tertulliano,

contrappone il suo: “Crede ut intelligas et intellige ut credans”, cioè

credi per capire, perché se non credi non potrai mai capire, e capisci per

credere, cioè usa bene il dono della ragione per credere.

Quindi per sant’Agostino la Fede è

un presupposto essenziale per capire la realtà, per ragionare bene, ma nello

stesso tempo la Ragione, che è un dono di Dio come la Fede è fondamentale per

poter approfondire sempre meglio ciò in cui si crede.

Dobbiamo cioè eliminare i due

estremi del Fideismo, credere senza ragionare e del Razionalismo, ragionare

solo su quella parte della realtà che possiamo misurare e toccare escludendo

tutta quanto non vediamo e non comprendiamo o consideriamo non esistente, come la

Rivelazione e il trascendente che essa ci svela.

Referenti culturali di sant’Agostino

Affrontando ora sant’Agostino partiamo dal considerare quali

sono i suoi referenti culturali. Innanzitutto la madre santa Monica referente

culturale e affettiva, profondamente cristiana mentre il padre era pagano.

Affermava Agostino che nelle sue letture giovanili di filosofia sentiva una

istintiva mancanza, in quanto leggeva e studiava, del “dolce nome di Cristo”, assorbito

con il latte materno.

Nonostante questo, con grande dispiacere della madre, Agostino

aderì giovanissimo al manicheismo, dottrina elaborata in Persia da Mani che

risolveva il problema del Male e quindi della sofferenza, delle ingiustizie, delle

calamità, ecc. in modo radicale e semplicistico. Affermava Mani che esiste un

dio buono (principio del bene) e un dio cattivo (principio della materia e del

male) in eterna lotta l’uno contro l’altro. Quindi le cose che vanno male le

imputiamo al dio cattivo e le cose buone le imputiamo al dio buono. È una

dottrina molto affascinante perché ci risolve molti problemi tanto che ancora

oggi serpeggia volentieri in diversi ambienti. Infatti spesso si sente dire che

se c’è il Bene ci deve essere anche il Male quasi che il Demonio debba essere un

antagonista necessario per permettere a Dio di essere buono.

Da giovanissimo si imbatte anche nella lettura de

“L’Hortensius” di Cicerone (opera che andò persa), in cui veniva esaltato il

ruolo della filosofia nella ricerca della Verità e del perché delle cose. Anche

qui confesserà che la soddisfazione di questa lettura non poté essere

completamente soddisfatta perché non ci trovò nessun cenno al nome di Gesù.

Altro referente culturale importante fu lo Scetticismo di cui

abbiamo a suo tempo accennato insieme allo Stoicismo e all’Epicureismo. Lo

Scetticismo è quella corrente di pensiero che afferma che l’uomo non ha il

criterio per poter dare l’assenso alle impressioni che i sensi esercitano su di

lui. Lo Scetticismo non nega l’esistenza della realtà, ma al contempo non dice

che c’è e nemmeno che non c’è. Sospende il giudizio. Oggi per esempio abbiamo

gli agnostici che non dicono che Dio non c’è, ma nemmeno che Dio c’è, ovvero

che non hanno un criterio valido per riconoscerne l’esistenza come per riconoscerne

l’inesistenza. Sospendono il giudizio, non si espongono. Agostino fu tentato di

corrispondervi ma questa sua esperienza la userà poi per confutare con

decisione questo pensiero.

Questi sono i referenti culturali prima della conversione,

dopo di che i suoi riferimenti saranno:

Sant’Ambrogio vescovo di Milano, che ascoltato da Agostino

per poterlo confutare, ne rimarrà invece affascinato e si lascerà da lui

aiutare ad interpretare le scritture alle quali non si era mai accostato

seriamente perché le aveva trovate rozze, poco eloquenti e culturalmente

insoddisfacenti, diventando poi invece un loro straordinario interprete e maestro.

Altro referente importante è stato Platone, tanto che

Agostino fu anche definito il Platone cristiano, rielaborando la sua dottrina

delle idee e quella della conoscenza. Platone diceva che conoscere è ricordare

quello che la nostra anima aveva già visto nell’iperuranio prima di cadere nel

corpo. Agostino utilizzerà queste intuizioni dando loro una visione cristiana.

Di Plotino, Agostino apprezzerà molto “l’intrascrivibilità

dell’Assoluto”. L’Uno è aldilà dell’essere, è il fondamento di tutto, ma non è

nessuna delle cose che vediamo, quindi non è nel mondo e non può identificarsi

in nessuna delle creature. Altro concetto ripreso da Agostino sarà il “ritorno

in se stessi”. Il ritorno all’Uno di Plotino avveniva in una sorta di estasi ma

che partiva da un rientrare in se stessi lasciando perdere le cose del mondo.

Quello di Sant’Agostino è un filosofare nella fede, cioè è

lui stesso protagonista del suo filosofare, la sua esperienza esistenziale è

fondamentale per poi capirne gli sviluppi e il pensiero. Per esempio il

rientrare in se stessi di Plotino è un rientrare in se stessi in una

soggettività anonima senza nessun riferimento al proprio essere, al proprio

sentire, alla propria personalità, l’importante per lui era l’aspetto

intellettuale e il ritorno mistico all’Uno. Plotino non volle mai essere

ritratto e nemmeno che si facesse riferimento alla sua persona.

Agostino invece si mette in gioco completamente, si mette a

nudo, è il suo sentire, il suo ragionare, la sua passione che ci aiuta a capire

la sua filosofia e la sua Fede. Basti pensare alla sua opera più conosciuta “Le

Confessioni”.

L’interiorità di Sant’Agostino

L’interiorità di Sant’Agostino non ha nulla a che fare con il

soggettivismo di oggi, Agostino ci dice “rientra in te stesso, perché fuori da

te non troverai mai la Verità, nessuna cosa è

l’Assoluto, infatti le cose fuori di te rimandano ad altro (non certo

all’Assoluto). È in te stesso che abita la Verità. Se però ti scoprirai

mutevole, sappi che non è quella l’interiorità, ed allora trascendi anche te

stesso, “trascende te ipsum”. Perché

nell’interiorità dell’uomo abita la Verità. L’uomo rientrando in se stesso non

guarda al suo cuore, non ha le sue certezze. L’uomo rientrando in se stesso è

attratto dalla luce della Verità.

“ trascende te ipsum”

La Verità non la costruiamo, ma la scopriamo. La Verità

trascende l’uomo. La Verità è immutabile. Se noi guardiamo alla interiorità

come alle nostre idee, alle nostre opinioni, ai nostri sentimenti, questa è l’interiorità mutevole, non è

l’interiorità di cui parla Agostino.

Contro lo Scetticismo

Rientrare nell’interiorità significa capire

che lo scetticismo ha fallito, infatti Agostino lo combatterà dicendo: “ Si enim fallor, sum”, se mi inganno

debbo comunque essere qualcosa, se sbaglio, vuol dire che esisto. Se dubito di

tutto, per poter dubitare debbo comunque essere qualcosa.

Per

dubitare poi debbo aver chiaro il concetto di Verità (stabile, immutabile ed

eterna). Le cose che mutano non possono essere la Verità.

La

Verità è la non identificazione del Vero con il mutevole. Le cose a noi esterne

sono mutevoli e imperfette e non possono essere la Verità. L’Assoluto è

intrascrivibile.

Teoria dell’illuminazione interiore

Platone

parlava della Conoscenza come ricordo. Egli osservava che noi vediamo nella

realtà cose sempre imperfette. Mentre abbiamo in mente cose perfette. Platone

immaginava che la nostra anima avesse già visto le cose perfette nell’Iperuranio

da cui proveniva prima di cadere nel

corpo e dimenticarle. Ne ricuperava il ricordo non appena incontrava una cosa,

imperfetta, ma che gli ricordava quella perfetta che aveva già vista.

Agostino

invece vede nell’uomo la possibilità di giudicare la perfezione o meno di una

cosa perché ha l’idea di grandezza, di bellezza, ecc. (come le idee platoniche)

che ci supera, ma che non è data dalla nostra anima, ma è data da Dio che ci

illumina facendoci vedere i modelli ideali, che Agostino definisce “i pensieri di Dio”.

Le

idee o i modelli perfetti delle cose che per Platone stavano nell’Iperuranio,

per Agostino stanno nella mente di Dio.

Qui

sta il concetto agostiniano che la mente di Dio, prima di creare le cose le

pensa e pensa i modelli ideali. Agostino è chiamato il Platone cristiano perché

di fatto utilizza l’iperuranio trasformandolo nella mente di Dio e le idee o

modelli perfetti delle cose in “pensieri di Dio”.

Per

Agostino la conoscenza è illuminazione, è Dio stesso che è il nostro Maestro

interiore che ci illumina nella conoscenza. Noi giudichiamo le cose in base a

modelli ideali. La coscienza di Agostino non è la coscienza moderna che pensa

di essere lei il criterio di giudizio delle cose, la coscienza di Agostino è

come un occhio che però vede solo se c’è la luce. Dio è la luce che illumina la

coscienza che così si può permettere di vedere e di giudicare. Quindi i nostri

occhi non sono la luce, come la nostra coscienza non è la luce, ma ci permette

di vedere attraverso la luce di Dio. La

verità oggettiva esiste e noi la riconosciamo se ci lasciamo illuminare da Dio.

“Ama

e fa ciò che vuoi” è una affermazione di Agostino che è stata spesso travisata

perché non tiene conto che va intesa come “Ama nella Verità e fa ciò che vuoi”,

meglio ancora “ama come Cristo ha amato”, allora sì che non potrai che fare ciò

che è buono. Cioè verrà naturale fare quello che il Maestro interiore ti

suggerisce e potrai fare a meno dei comandamenti che sono guida per chi non

riesce ancora ad amare come Cristo (cioè come tutti noi peccatori). Nell’interiorità

dell’uomo abita la Verità e quindi i criteri immutabili di giudizio.

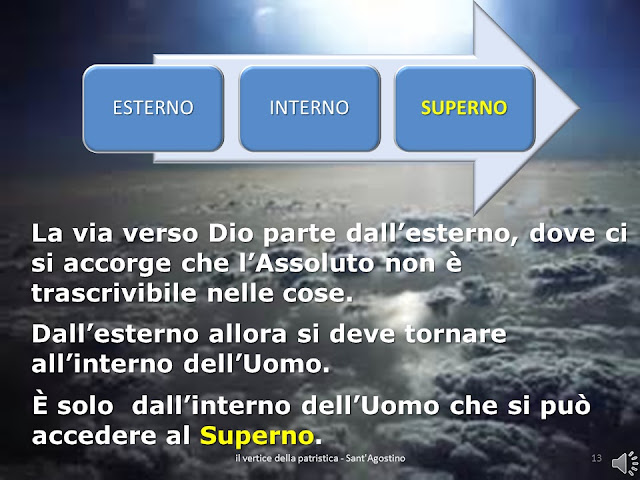

Riepilogando,

Agostino parte dall’esterno dell’uomo per dirci che lì c’è il mutabile e non

può esistere la verità, perché l’Assoluto non è trascrivibile nelle cose.

Dall’esterno dobbiamo rientrare nell’interno dell’uomo, nella sua interiorità

che, se non è mutabile, ci porta al Superno. In altre parole “rientra in te stesso per accedere a Dio”

perché è in Dio che abita la Verità oggettiva. La coscienza di Agostino

nulla ha a che fare con la coscienza come è intesa ai nostri giorni.

È

interessante l’osservazione che Agostino ha fatto a proposito della domanda di

Pilato a Gesù: “Quid est veritas?”. Domanda che se anagrammata dà una

eccezionale risposta “Est vir qui adest”, cioè “sono io che ti

sto di fronte”. È Cristo la Verità, è Cristo il Verbo, è la relazione con lui

che mi apre gli occhi sulla Verità.

La Trinità

Si racconta che il Vescovo sant’Agostino

camminava sulla riva del mare.

Era immerso nei suoi pensieri

perché stava componendo il suo famoso trattato sulla Trinità, nel quale si

sforzava di capire e di approfondire questo grande mistero. Ad un tratto s’accorse che a

breve distanza da lui v’era un bimbo, che con una conchiglia attingeva acqua dal

mare e la trasportava in una piccola buca, che aveva scavata nella sabbia.

·

Che fai bimbo? – domandò Sant’Agostino.

·

Voglio svuotare il mare e metterlo in questa buca, –

rispose il bambino.

·

Ma non vedi che è impossibile? Il mare è così grande e

la buca così piccola!

·

Vescovo Agostino, e come potrai tu, piccola creatura

della terra, con la tua limitata intelligenza comprendere un mistero così alto,

quale è quello della SS. Trinità? - Detto

ciò, il piccolo scomparve. Era un angelo del Cielo.

Nonostante

l’osservazione dell’angelo, Agostino tenta di aiutarci a capire, anche se solo

in parte rispetto all’immensità del mistero di Dio, la Santissima Trinità: un

Dio unico, ma in tre Persone distinte tra loro.

La chiave

di lettura di Agostino sta nel considerare le tre Persone della Trinità in

funzione della relazione che esiste fra di loro e non nel loro essere perché in

questo sono un unico Dio.

Ci aiuta

anche il verificare che anche nel creato c’è un qualche richiamo alla trinità

per esempio, se pigliamo un qualunque oggetto o ente, vediamo che in esso si

distinguono almeno tre funzioni: la forma, l’unità e un ordine.

Nelle sue

“Confessioni” Agostino ci dice che noi guardando noi stessi possiamo in qualche

modo riscontrare l’immagine della Trinità nelle tre distinzioni: l’essere,

il conoscere e il volere. Cioè nell'uomo vediamo la sua corporeità (esse),

la sua intelligenza (nosse) e la sua volontà (velle),

distinte fra loro ma che identificano lo stesso uomo.

“Io sono, io conosco, io voglio. Sono in quanto

so e voglio; so di essere e di volere; voglio essere e sapere. Veda chi può

come in queste tre cose ci sia una vita inseparabile, un’unica vita, un’unica

mente, un’unica essenza e come la distinzione sia inseparabile e, tuttavia, ci

sia”. (Le Confessioni)

Così in Dio c’è l’Essere (il

Padre), la Verità (il Figlio) e l’Amore (lo Spirito Santo).

« Le persone divine sono tre: la prima che ama quella che da lei nasce,

la seconda che ama quella da cui nasce e la terza che è lo stesso amore». (sant’Agostino)

Nella prospettiva dell’Amore,

Padre, Figlio e Spirito Santo corrispondono all'Amante, all'Amato e all'Amore.

La creazione

”Dio crea le cose dal nulla per un suo atto

libero”.

Agostino

si stacca così da Platone, da Aristotele e da Plotino e conferma uno dei

pilastri della filosofia cristiana. La creazione, concetto nuovo e inaspettato

e arrivato a noi attraverso la Divina Rivelazione, va definitivamente a

sostituire le teorie del dualismo, del Demiurgo e dell’emanazionismo. I greci

non potevano nemmeno immaginare un Dio creatore dal nulla e creatore per un suo

atto libero. Creando dal nulla Dio crea attraverso la sua parola “ …e Dio disse

sia la Luce e la Luce fu…”. Dio non ha bisogno di una materia preesistente, gli

basta parlare e con la sua parola crea.

La parola

di Dio è Cristo stesso “…per mezzo di Lui tutte le cose sono state create”.

Cristo infatti è il Verbo ( il Logos ), è l’intelligenza che contiene tutti i

modelli delle cose e attraverso essi Dio crea le cose.

Dio ha

creato tutto in un solo istante, un istante che è eterno perché per Lui non

esiste il concetto di tempo, e ha immesso contemporaneamente quelle che gli

Stoici chiamarono le “Ragioni seminali”, cioè i semi di cose e di forme di vita

che poi si svilupperanno nel corso del tempo, ma che erano già state pensate

dall’eternità da Dio. Qui è stato visto un riferimento all’evoluzionismo

darviniano che avrebbe potuto starci bene se non fosse stato ormai

scientificamente bocciato e quindi è più giusto pensare ad uno sviluppo progressivo

di tipo lineare, naturale, storico, sociale e conoscitivo, più che ad una

evoluzione per mutazioni casuali mai dimostrate.

Il tempo

Il tema

della creazione ci porta ad uno dei contributi filosofici più importanti che ci

ha lasciato sant’Agostino: le sue riflessioni sul Tempo.

Agostino

cerca di spiegare che la classica domanda: “che faceva Dio prima di creare il

mondo?” è fuori luogo, perché Dio non può essere soggetto al tempo, perché

anche il tempo è creatura di Dio. Dio vive l’infinito, cioè non un tempo che

non finisce mai, ma Dio vive senza tempo.

Qualunque

ente esistente, di qualunque natura o è Dio o è creatura di Dio. Il tempo non è

Dio, quindi è creatura di Dio e non può stare sopra Dio, cioè Dio non può stare

ad aspettare che scorra il tempo sopra di Lui, ma è Dio che creando le cose e

quindi il tempo, decide quello che vuole decidere quando, dove e come vuole.

|

« Che

cos’è dunque il tempo? Quando nessuno me lo chiede, lo so; ma se qualcuno me

lo chiede e voglio spiegarglielo, non lo so. Tuttavia affermo con sicurezza

di sapere che, se nulla passasse, non vi sarebbe un tempo passato; se nulla

si approssimasse non vi sarebbe un tempo futuro se non vi fosse nulla, non vi

sarebbe il tempo presente. Ma di quei due tempi, passato e futuro, che senso

ha dire che esistono, se il passato non è più e il futuro non è ancora? E in

quanto al presente, se fosse sempre presente e non si trasformasse nel

passato, non sarebbe tempo, ma eternità... Questo però è chiaro ed evidente:

tre sono i tempi, il passato, il presente, il futuro; ma forse si potrebbe

propriamente dire: tre sono i tempi, il presente del passato, il presente del

presente, il presente del futuro. Infatti questi tre tempi sono in qualche

modo nell'animo, né vedo che abbiano altrove realtà: il presente del passato

è la memoria, il presente del presente la visione diretta, il presente del

futuro l'attesa... Il tempo non mi pare dunque altro che una estensione

(distensio), e sarebbe strano che non fosse estensione dell'animo stesso».

|

|

(Agostino d'Ippona, Confessiones)

|

“Non c’era un prima, prima che Tu

creassi il mondo. I tuoi anni sono un giorno solo, il tuo giorno non è ogni

giorno, ma oggi perché il tuo oggi non c’è dal domani come non successe al

ieri. Non ci fu quindi un tempo durante il quale non avesti fatto nulla, poiché

il tempo stesso lo hai fatto tu e non vi è un tempo eterno con Te, perché Tu

sei stabile, mentre un tempo che fosse stabile non sarebbe tempo”. (Agostino d'Ippona, Confessiones)

Il tempo è dunque una

realtà particolarissima, c’è e non c’è. Il passato è passato, il futuro non c’è

ancora, il presente è già passato in questo stesso istante che lo vivo. Inoltre

a seconda del mio stato d’animo il tempo è brevissimo quando sto facendo una

cosa piacevole e diventa immediatamente lunghissimo e insopportabile quando mi

attende una cosa spiacevole.

Sant’Agostino allora

dice che il tempo è nell’anima, è

una distensione dell’anima. Il tempo esiste nel soggetto, non è una realtà al

di fuori del soggetto, cioè oggettiva. Il tempo esiste in noi, nel ricordo per

quanto riguarda il passato, come aspettativa del futuro quando penso a quello

che dovrò fare, il presente come attenzione per quello che sto facendo.

De Civitate Dei (contra Paganos)

Nel mondo, dice Agostino, vivono

due regni che convivono fino alla fine dei tempi. La città di Dio, di coloro che amano Dio fino al disprezzo

di se stessi e la città terrena di coloro che amano se stessi fino al disprezzo di Dio.

In questa lettera di Agostino al

presbitero Firmo si legge:

“ …Roma fu messa a ferro e fuoco con

l’invasione dei Goti che militavano sotto il re Alarico; l’occupazione causò

un’enorme sciagura. Gli adoratori dei molti falsi dei, che con un appellativo

in uso chiamiamo pagani tentarono di attribuire il disastro alla religione

cristiana e cominciarono a insultare il Dio vero con maggiore acrimonia e

insolenza del solito. Per questo motivo io, ardendo dello zelo della casa di

Dio, ho stabilito di scrivere i libri de La

città di Dio contro questi insulti perché sono errori. … I primi cinque libri

confutano coloro i quali vogliono la vicenda umana così prospera da ritenere

necessario il culto dei molti dei che i pagani erano soliti adorare. Sostengono

quindi che avvengano in grande numero queste sciagure in seguito alla

proibizione del culto politeistico. Gli altri cinque contengono la confutazione

di coloro i quali ammettono che le sciagure non sono mai mancate e non

mancheranno mai agli uomini e che esse, ora grandi ora piccole, variano secondo

i luoghi, i tempi e le persone. Sostengono tuttavia che il politeismo e

relative pratiche sacrali sono utili per la vita che verrà dopo la morte. Con

questi dieci libri dunque sono respinte queste due infondate opinioni contrarie

alla religione cristiana. … Dei dodici libri che seguono dunque i primi quattro

contengono l’origine delle due città, una di Dio e l’altra del mondo; gli altri

quattro, il loro svolgimento o sviluppo; i quattro successivi, che sono anche

gli ultimi, il fine proprio. …” (dalla

Lettera 212/A. Scritta nel 426 che

Agostino invia al presbitero Firmo).

Il

sottotitolo “Contra Paganos” non va inteso solo contro i pagani, cioè i romani,

ma contro tutti coloro che pensano sia

possibile dare trascrizione storica dell’ Assoluto. Cioè che l’uomo possa

realizzare opere eterne in questa vita, per esempio la Roma eterna. Nella

storia non ci sono mai state situazioni o civiltà o imperi che possano essere

paragonabili ad un Assoluto. In realtà nel mondo convivono la Città di Dio e la

Città Terrena che si combatteranno fino alla fine dei tempi quando con il

ritorno glorioso di Cristo (Parusia) che verrà a giudicare i vivi e i morti, le

due città emergeranno, una nel suo splendore e l’altra nella sua rovina.

Concludiamo con questo stralcio dalle “Confessioni”

che rappresenta la sintesi dell’affannosa ricerca della Verità e di Dio che ha

tormentato tutta la vita di sant’Agostino:

«Grande è il Signore e

degno di ogni lode; la sua grandezza non si può misurare, la sua sapienza non

ha confini» (Sal 47, 1; 95, 4; 144, 3; 146, 5). E l'uomo vuole lodarti, lui

piccola parte di quanto hai creato; l'uomo che si porta attorno il suo essere

mortale, l'uomo che viene accompagnato dalla testimonianza del suo peccato e

dalla prova che tu resisti ai superbi. Nonostante ciò anche l'uomo, piccola

parte di quanto hai creato, vuole lodarti. Tu lo spingi a trovare le sue

delizie nel lodarti, perché ci hai

creati per te e il nostro cuore è senza pace finché non riposa in te.

Il Bene e il Male

Agostino affronta il problema del Male e la questione della

Grazia in un modo che diventerà poi un caposaldo per tutta la cristianità e per

tutta la civiltà occidentale. Agostino spiega il suo concetto di Bene e di Male

così: Il Male intanto non è una cosa, cioè non è un ente, non ha una sua

soggettività, non è sostanza, non è una realtà esistente e autonoma. Questa constatazione

agostiniana non è affatto scontata, anzi è una rivoluzione per la cultura del

tempo imbevuta di manicheismo, molto più facile da accettare. Il bene era una

divinità buona che creava le cose belle e buone, il male una divinità cattiva

che creava le cose brutte e cattive, di fatto il mondo era visto come la

composizione di due mondi, uno spirituale buono e uno materiale cattivo.

Il Male per Agostino non è sostanza, ma è semplicemente la

privazione del Bene. Un esempio chiarificatore potrebbe essere questo: noi

chiamiamo male per un essere umano nascere con un difetto, per esempio essere

privi della vista. Mancante cioè di una cosa che di per se, secondo natura,

dovrebbe avere. Il Male quindi come mancanza di ciò che per sua natura dovrebbe

invece avere. Controesempio: per l’uomo la mancanza delle ali è una pura

privazione, ma non è un male. Non chiamiamo male ciò di cui siamo privi per

natura. Chiamiamo Male la incompletezza, e la

imperfezione di un Bene naturale.

Vi è poi il Male che invece è generato dall’Uomo, dove l’Uomo

o le cose non sono vittime, ma dove l’Uomo è protagonista. Il Male fatto

dall’Uomo si chiama Male Morale e corrisponde ad un modo imperfetto, o meglio,

sbagliato di usare la propria libertà. Quindi il Male come imperfezione di

natura, il Male Morale come imperfezione o errato uso della libertà da parte dell’Uomo.

L’antidoto al Male è l’”invasione del Bene” o lo “strabordare

del Bene” nel mondo. Una sovrabbondanza di Bene tale da sconfiggere il Male. Una

sovrabbondanza di acqua pulita su di un piano invaso dal fango. Il Bene viene

nel mondo per porre rimedio al Male. Questo Bene che si rende presente nel

mondo e che agisce nel mondo è la Grazia. La Grazia è il Bene che scende nel

mondo e nel cuore dell’Uomo. La Grazia è la presenza e l’azione di Dio stesso che

salva dal Male, cioè dal Peccato. La parola Salvezza, come la parola Peccato

erano inesistenti nella filosofia greca. La parola salvezza ci indica che c’è

un bisogno, da parte di chi deve essere salvato e la necessità che ci sia chi

questo bisogno sia in grado di soddisfarlo.

C’è quindi un (uomo) bisognoso

di salvezza che diventa un salvato

perché c’è un salvatore. Questo

soccorso, questo intervento migliorativo si chiama Grazia.

La Giustificazione

La Grazia è innanzi tutto Giustificazione. La Grazia rende

Giusto (chi la riceve). In altri termini la Grazia rende l’Uomo da peccatore a

Santo, da ingiusto a Giusto, da nemico di Dio a suo Amico. Giustificare è

allora rendere giusto uno che non lo è. L’Uomo è non giusto, non santo e non

così bello come quando è uscito dalle mani di Dio nel momento della creazione

perché ha colto in se il peccato, ha voltato le spalle a Dio. Dio però non lo

ha abbandonato ma gli manda questa forza di santità che è la Grazia, che gli

cambia la vita dal di dentro rendendolo nuovamente Giusto. Come? Con i

Sacramenti, primo fra tutti il Battesimo, con i quali Dio riplasma la vita

interiore dell’Uomo.

Il Donatismo

Qui Agostino si scontra con il Vescovo Donato che vorrebbe

sostenere che i Sacramenti sono validi solo se il suo Ministro è Santo, al

quale replica che la Grazia viene da Dio, anche se il Ministro, che è un

intermediario, è un peccatore. Questo dibattito aiuta a capire questa visione

del rapporto fra Dio e l’Uomo, che necessita di una mediazione, ma che non è

condizionato da questa mediazione. Questa visione avrà un ruolo fondamentale in

tutta la vita religiosa e culturale di tutto l’occidente perché risolve qui un

punto che se non avesse avuto questa soluzione tutta la storia avrebbe avuto un

altro corso. Avrebbe cambiato il ruolo della Chiesa nella Società.

La necessità della Grazia

Altro punto importante è quello in cui Agostino afferma la

necessità della Grazia. Ci aiuta a capire questo la polemica di Agostino con

Pelagio. Pelagio affermava la non

necessità della Grazia e dei Sacramenti per la Salvezza, fatti ritenuti da lui puramente estetici e

decorativi. L’Uomo è in grado di compiere da solo il bene e quindi di

ripristinare la bellezza e purezza originaria, indipendentemente dalla Grazia e

con le sue sole forze. Agostino controbatte dicendo che il peccato ha ferito

profondamente l’Uomo che non può salvarsi o guarirsi da solo, come un ferito ha

bisogno di uno che lo medichi, così l’Uomo peccatore ha bisogno della medicina

della Grazia attraverso i Sacramenti.

Concludendo, Il Male è un deficienza che fagocita la parte

migliore di me. La Grazia mi restituisce la parte migliore di me, la potenzia e

la rende invincibile. Bene e Male non sono allo stesso livello, non sono due

enti con potenza uguale e opposta, ma sono completamente differenti e il Bene,

cioè la Grazia, se lasciata lavorare in noi, è sempre vincente. Una piccola

luce in una stanza si rende visibile nel buio più assoluto, ma il buio in

presenza della luce non esiste nemmeno.

Questa è l’antropologia, ovvero la visione dell’Uomo, di sant’Agostino.

Il Pelagesimo.

Il cuore del pelagianesimo è la

credenza che il peccato

originale non

macchiò la natura umana e che la volontà dell'essere umano è ancora in grado di

scegliere il bene o il male senza uno speciale aiuto divino; la conseguenza è

che il peccato di Adamo fu quello di portare un

"cattivo esempio" alla sua progenie, ma le sue azioni non hanno altra

conseguenza. Nel pelagianesimo, il ruolo di Gesù è quello di presentare un

"buon esempio" in grado di bilanciare quello di Adamo e di fornire l'espiazione per i peccati degli esseri umani.

L'umanità ha dunque la possibilità di obbedire ai vangeli e dunque la

responsabilità piena per i peccati; i peccatori non sono vittime, ma criminali

che hanno bisogno dell'espiazione di Gesù e di perdono. Le teorie pelagiane

furono definitivamente condannate come eretiche nel Concilio

di Efeso del 431.

Ciononostante continuò per un certo periodo ad avere influenza in ambito

ecclesiastico.

La Vita di Sant’Agostino

- I

dall’UDIENZA

GENERALE di BENEDETTO XVI 9-01-2008

Cari

fratelli e sorelle, dopo le festività

natalizie, vorrei tornare alle meditazioni sui Padri della Chiesa e parlare

oggi del più grande Padre della Chiesa latina, sant’Agostino: uomo di passione

e di fede, di intelligenza altissima e di premura pastorale instancabile,

questo grande Santo e Dottore della Chiesa è spesso conosciuto, almeno di fama,

anche da chi ignora il cristianesimo o non ha consuetudine con esso, perché

egli ha lasciato un’impronta profondissima nella vita culturale dell’Occidente

e di tutto il mondo. Per la sua singolare rilevanza, sant’Agostino ha avuto un

influsso larghissimo, e si potrebbe affermare, da una parte, che tutte le strade

della letteratura latina cristiana portano a Ippona (oggi Annata, sulla costa

algerina) – la città dell’Africa romana, di cui egli fu Vescovo dal 395 fino

alla morte nel 430 – e, dall’altra, che da questo luogo si diramano molte altre

strade del cristianesimo successivo e della stessa cultura occidentale.

Di

rado una civiltà ha trovato uno spirito così grande, che sapesse accoglierne i

valori ed esaltarne l’intrinseca ricchezza, inventando idee e forme di cui si

sarebbero nutriti i posteri, come sottolineò anche Paolo VI: «Si può dire che

tutto il pensiero dell’antichità confluisca nella sua opera e da essa derivino

correnti di pensiero che pervadono tutta la tradizione dottrinale dei secoli

successivi» (AAS, 62, 1970, p. 426). Agostino è inoltre il Padre della

Chiesa che ha lasciato il maggior numero di opere. Il suo biografo Possidio

dice: sembrava impossibile che un uomo potesse scrivere tante cose nella

propria vita. Di queste diverse opere parleremo in un prossimo incontro. Oggi

la nostra attenzione sarà riservata alla sua vita, che si ricostruisce bene

dagli scritti, e in particolare dalle Confessioni, la straordinaria

autobiografia spirituale, scritta a lode di Dio, che è la sua opera più famosa.

E giustamente, perché sono proprio le Confessioni agostiniane,

con la loro attenzione all’interiorità e alla psicologia, a costituire un

modello unico nella letteratura occidentale (e non solo occidentale) anche non

religiosa, fino alla modernità. Questa attenzione alla vita spirituale, al

mistero dell’io, al mistero di Dio che si nasconde nell’io, è una cosa

straordinaria, senza precedenti, e rimane per sempre, per così dire, un

«vertice» spirituale.

Ma,

per venire alla sua vita, Agostino nacque a Tagaste – nella provincia della

Numidia, nell’Africa romana – il 13 novembre 354 da Patrizio, un pagano che poi

divenne catecumeno, e da Monica, fervente cristiana. Questa donna appassionata,

venerata come santa, esercitò sul figlio una grandissima influenza e lo educò

nella fede cristiana. Agostino aveva anche ricevuto il sale, come segno

dell'accoglienza nel catecumenato, e rimase sempre affascinato dalla figura di

Gesù Cristo. Egli anzi dice di aver sempre amato Gesù, ma di essersi

allontanato sempre più dalla fede ecclesiale, dalla pratica ecclesiale, come

succede anche oggi per molti giovani.

Agostino

aveva anche un fratello, Navigio, e una sorella, della quale ignoriamo il nome

e che, rimasta vedova, fu poi a capo di un monastero femminile. Il ragazzo, di

vivissima intelligenza, ricevette una buona educazione, anche se non fu sempre

uno studente esemplare. Egli tuttavia studiò bene la grammatica, prima nella

sua città natale, poi a Madaura, e dal 370 retorica a Cartagine, capitale

dell’Africa romana: divenne un perfetto dominatore della lingua latina. Non

arrivò però a maneggiare con altrettanto dominio il greco e non imparò il

punico, parlato dai suoi conterranei. Proprio a Cartagine Agostino lesse per la

prima volta l’Hortensius, uno scritto di Cicerone, poi andato perduto,

che si colloca all’inizio del suo cammino verso la conversione. Il testo

ciceroniano, infatti, svegliò in lui l’amore per la sapienza, come scriverà,

ormai Vescovo, nelle Confessioni: «Quel libro cambiò davvero il mio

modo di sentire», tanto che «all’improvviso perse valore ogni speranza vana e

desideravo con un incredibile ardore del cuore l’immortalità della sapienza»

(III,4,7). Ma poiché era convinto che senza Gesù la verità non può dirsi

effettivamente trovata, e perché in questo libro appassionante quel nome gli

mancava, subito dopo averlo letto cominciò a leggere la Scrittura, la Bibbia.

Ma ne rimase deluso. Non solo perché lo stile latino della traduzione della

Sacra Scrittura era insufficiente, ma anche perché lo stesso contenuto gli

apparve non soddisfacente. Nelle narrazioni della Scrittura su guerre e altre

vicende umane non trovava l’altezza della filosofia, lo splendore di ricerca

della verità che ad essa è proprio. Tuttavia non voleva vivere senza Dio, e

così cercava una religione corrispondente al suo desiderio di verità e anche al

suo desiderio di avvicinarsi a Gesù. Cadde così nella rete dei manichei, che si

presentavano come cristiani e promettevano una religione totalmente razionale.

Affermavano che il mondo è diviso in due principi: il bene e il male. E così si

spiegherebbe tutta la complessità della storia umana.

Anche

la morale dualistica piaceva a sant’Agostino, perché comportava una morale

molto alta per gli eletti: e a chi, come lui, vi aderiva era possibile una vita

molto più adeguata alla situazione del tempo, specie per un uomo giovane. Si

fece pertanto manicheo, convinto in quel momento di aver trovato la sintesi tra

razionalità, ricerca della verità e amore di Gesù Cristo. Ed ebbe anche un

vantaggio concreto per la sua vita: l’adesione ai manichei infatti apriva facili

prospettive di carriera. Aderire a quella religione che contava tante

personalità influenti gli permetteva di andare avanti nella sua carriera, oltre

che continuare la relazione intrecciata con una donna. (Da questa donna

ebbe un figlio, Adeodato, a lui carissimo, molto intelligente, che sarà poi

presente nella preparazione al Battesimo presso il lago di Como, partecipando a

quei Dialoghi che sant’Agostino ci ha trasmesso. Il ragazzo,

purtroppo, morì prematuramente).

Agostino,

a circa vent’anni già insegnante di grammatica nella sua città natale, tornò

presto a Cartagine, dove divenne un brillante e celebrato maestro di retorica.

Con il tempo, tuttavia, egli iniziò ad allontanarsi dalla fede dei manichei,

che lo delusero proprio dal punto di vista intellettuale in quanto incapaci di

risolvere i suoi dubbi, e si trasferì a Roma e poi a Milano, dove allora

risiedeva la corte imperiale e dove aveva ottenuto un posto di prestigio grazie

all’interessamento e alle raccomandazioni del prefetto di Roma, il pagano Simmaco,

ostile al Vescovo di Milano sant’Ambrogio.

A

Milano Agostino prese l’abitudine di ascoltare – inizialmente allo scopo di

arricchire il suo bagaglio retorico – le bellissime prediche del Vescovo

Ambrogio, che era stato rappresentante dell’imperatore per l’Italia

settentrionale. Dalla parola del grande presule milanese il retore africano

rimase affascinato, e non soltanto dalla sua retorica: soprattutto i contenuti

toccarono sempre più il suo cuore. Il grande problema dell’Antico Testamento –

la mancanza di bellezza retorica e di altezza filosofica – si risolse nelle

prediche di sant’Ambrogio grazie all’interpretazione tipologica dell’Antico

Testamento: Agostino capì che tutto l’Antico Testamento è un cammino verso Gesù

Cristo.

Così

trovò la chiave per capire la bellezza, la profondità pure filosofica

dell’Antico Testamento e capì tutta l’unità del mistero di Cristo nella storia

e anche la sintesi tra filosofia, razionalità e fede nel Logos, in

Cristo Verbo eterno che si è fatto carne.

In

breve tempo Agostino si rese conto che la lettura allegorica della Scrittura e

la filosofia neoplatonica coltivate dal Vescovo di Milano gli permettevano di

risolvere le difficoltà intellettuali che, quando era più giovane, nel suo

primo avvicinamento ai testi biblici gli erano sembrate insuperabili.

Alla

lettura degli scritti dei filosofi Agostino fece così seguire quella rinnovata

della Scrittura e soprattutto delle Lettere paoline. La conversione al

cristianesimo, il 15 agosto 386, si collocò quindi al culmine di un lungo e

tormentato itinerario interiore, del quale parleremo ancora in un’altra

catechesi, e l’africano si trasferì nella campagna a nord di Milano, verso il

lago di Como – con la madre Monica, il figlio Adeodato e un piccolo gruppo di

amici – per prepararsi al Battesimo. Così, a trentadue anni, Agostino fu

battezzato da Ambrogio il 24 aprile 387, durante la Veglia pasquale, nella

Cattedrale di Milano.

Dopo

il Battesimo, Agostino decise di tornare in Africa con gli amici, con l’idea di

praticare una vita comune, di tipo monastico, al servizio di Dio. Ma a Ostia,

in attesa di partire, la madre improvvisamente si ammalò e poco più tardi morì,

straziando il cuore del figlio.

Rientrato

finalmente in patria, il convertito si stabilì a Ippona per fondarvi appunto un

monastero. In questa città della costa africana, nonostante le sue resistenze,

fu ordinato presbitero nel 391 e iniziò con alcuni compagni la vita monastica a

cui da tempo pensava, dividendo il suo tempo tra la preghiera, lo studio e la

predicazione.

Egli

voleva essere solo al servizio della verità, non si sentiva chiamato alla vita

pastorale, ma poi capì che la chiamata di Dio era quella di essere Pastore tra

gli altri, e così di offrire il dono della verità agli altri. A Ippona, quattro

anni più tardi, nel 395, venne consacrato Vescovo. Continuando ad approfondire

lo studio delle Scritture e dei testi della tradizione cristiana, Agostino fu

un Vescovo esemplare nel suo instancabile impegno pastorale: predicava più

volte la settimana ai suoi fedeli, sosteneva i poveri e gli orfani, curava la

formazione del clero e l’organizzazione di monasteri femminili e maschili.

In

breve, l’antico retore si affermò come uno degli esponenti più importanti del

cristianesimo di quel tempo: attivissimo nel governo della sua Diocesi – con

notevoli risvolti anche civili – negli oltre trentacinque anni di episcopato,

il Vescovo di Ippona esercitò infatti una vasta influenza nella guida della

Chiesa cattolica dell’Africa romana e più in generale nel cristianesimo del suo

tempo, fronteggiando tendenze religiose ed eresie tenaci e disgregatrici come

il manicheismo, il donatismo e il pelagianesimo, che mettevano in pericolo la

fede cristiana nel Dio unico e ricco di misericordia.

E

a Dio si affidò Agostino ogni giorno, fino all’estremo della sua vita: colpito

da febbre, mentre da quasi tre mesi la sua Ippona era assediata dai Vandali

invasori, il Vescovo – racconta l’amico Possidio nella Vita di Agostino –

chiese di trascrivere a grandi caratteri i Salmi penitenziali «e fece affiggere

i fogli contro la parete, così che stando a letto durante la sua malattia li

poteva vedere e leggere, e piangeva ininterrottamente a calde lacrime» (31,2).

Così trascorsero gli ultimi giorni della vita di Agostino, che morì il 28

agosto 430, quando ancora non aveva compiuto 76 anni.

La Vita di

Sant’Agostino - II

dall’UDIENZA

GENERALE di BENEDETTO XVI 16-01-2008

Cari fratelli e sorelle, oggi, come mercoledì scorso, vorrei parlare ancora del

grande Vescovo di Ippona, sant’Agostino. Quattro anni prima di morire, egli

volle designare il suo successore. Per questo, il 26 settembre 426, radunò il

popolo nella Basilica della Pace, ad Ippona, per presentare ai fedeli colui che

aveva designato per tale compito. Disse: «In questa vita siamo tutti mortali,

ma l’ultimo giorno di questa vita è per ogni individuo sempre incerto. Tuttavia

nell’infanzia si spera di giungere all’adolescenza; nell’adolescenza alla

giovinezza; nella giovinezza all’età adulta; nell’età adulta all’età matura;

nell’età matura alla vecchiaia. Non si è sicuri di giungervi, ma si spera. La

vecchiaia, al contrario, non ha davanti a sé alcun altro periodo da poter

sperare; la sua stessa durata è incerta… Io per volontà di Dio giunsi in questa

città nel vigore della mia vita; ma ora la mia giovinezza è passata e io sono

ormai vecchio» (Ep. 213,1).

A questo punto Agostino fece il nome del successore designato, il prete

Eraclio. L’assemblea scoppiò in un applauso di approvazione ripetendo per

ventitré volte: «Sia ringraziato Dio! Sia lodato Cristo!». Con altre

acclamazioni i fedeli approvarono, inoltre, quanto Agostino disse poi circa i

propositi per il suo futuro: voleva dedicare gli anni che gli restavano a un

più intenso studio delle Sacre Scritture (cfr Ep. 213,6).

Di fatto, quelli che seguirono furono quattro anni di

straordinaria attività intellettuale: portò a termine opere importanti, ne

intraprese altre non meno impegnative, intrattenne pubblici dibattiti con gli

eretici – cercava sempre il dialogo –, intervenne per promuovere la pace nelle

province africane insidiate dalle tribù barbare del Sud. In questo senso

scrisse al conte Dario, venuto in Africa per comporre il dissidio tra il conte

Bonifacio e la corte imperiale, di cui stavano profittando le tribù dei Mauri

per le loro scorrerie: «Titolo più grande di gloria – affermava nella lettera –

è proprio quello di uccidere la guerra con la parola, anziché uccidere gli

uomini con la spada, e procurare o mantenere la pace con la pace e non già con

la guerra. Certo, anche quelli che combattono, se sono buoni, cercano senza

dubbio la pace, ma a costo di spargere il sangue. Tu, al contrario, sei stato

inviato proprio per impedire che si cerchi di spargere il sangue di alcuno» (Ep. 229, 2). Purtroppo, la speranza di

una pacificazione dei territori africani andò delusa: nel maggio del 429 i

Vandali, invitati in Africa per ripicca dallo stesso Bonifacio, passarono lo

stretto di Gibilterra e si riversarono nella Mauritania. L’invasione raggiunse

rapidamente le altre ricche province africane. Nel maggio o nel giugno del 430

«i distruttori dell’Impero romano», come Possidio qualifica quei barbari (Vita 30,1), erano attorno ad Ippona,

che strinsero d’assedio.

In città aveva cercato rifugio anche Bonifacio, il quale,

riconciliatosi troppo tardi con la corte, tentava ora invano di sbarrare il

passo agli invasori. Il biografo Possidio descrive il dolore di Agostino: «Le

lacrime erano, più del consueto, il suo pane notte e giorno e, giunto ormai all’estremo

della sua vita, più degli altri trascinava nell’amarezza e nel lutto la sua

vecchiaia» (Vita28,6). E spiega: «Vedeva infatti, quell’uomo di Dio, gli

eccidi e le distruzioni delle città; abbattute le case nelle campagne e gli

abitanti uccisi dai nemici o messi in fuga e sbandati; le chiese private dei

sacerdoti e dei ministri, le vergini sacre e i religiosi dispersi da ogni

parte; tra essi, altri venuti meno sotto le torture, altri uccisi di spada,

altri fatti prigionieri, perduta l’integrità dell’anima e del corpo e anche la

fede, ridotti in dolorosa e lunga schiavitù dai nemici» (ibid., 28,8).

Anche se vecchio e stanco, Agostino restò tuttavia sulla breccia,

confortando se stesso e gli altri con la preghiera e con la meditazione sui

misteriosi disegni della Provvidenza. Parlava, al riguardo, della «vecchiaia

del mondo» – e davvero era vecchio questo mondo romano –, parlava di questa

vecchiaia come già aveva fatto anni prima per consolare i profughi provenienti

dall’Italia, quando nel 410 i Goti di Alarico avevano invaso la città di Roma.

Nella vecchiaia, diceva, i malanni abbondano: tosse, catarro, cisposità,

ansietà, sfinimento. Ma se il mondo invecchia, Cristo è perpetuamente giovane.

E allora l’invito: «Non rifiutare di ringiovanire unito a Cristo, anche nel

mondo vecchio. Egli ti dice: Non temere, la tua gioventù si rinnoverà come

quella dell’aquila» (cfr Sermoni 81,8). Il cristiano quindi non

deve abbattersi anche in situazioni difficili, ma adoperarsi per aiutare chi è

nel bisogno. È quanto il grande Dottore suggerisce rispondendo al Vescovo di

Tiabe, Onorato, che gli aveva chiesto se, sotto l’incalzare delle invasioni

barbariche, un Vescovo o un prete o un qualsiasi uomo di Chiesa potesse fuggire

per salvare la vita: «Quando il pericolo è comune per tutti, cioè per Vescovi,

chierici e laici, quelli che hanno bisogno degli altri non siano abbandonati da

quelli di cui hanno bisogno. In questo caso si trasferiscano pure tutti in

luoghi sicuri; ma se alcuni hanno bisogno di rimanere, non siano abbandonati da

quelli che hanno il dovere di assisterli col sacro ministero, di modo che o si

salvino insieme o insieme sopportino le calamità che il Padre di famiglia vorrà

che soffrano» (Ep.228,2). E concludeva: «Questa è la prova suprema della

carità» (ibid., 3). Come non riconoscere, in queste parole, l’eroico

messaggio che tanti sacerdoti, nel corso dei secoli, hanno accolto e fatto

proprio?

Intanto la città di Ippona resisteva. La casa-monastero di

Agostino aveva aperto le sue porte ad accogliere i colleghi nell’episcopato che

chiedevano ospitalità. Tra questi vi era anche Possidio, già suo discepolo, il

quale poté così lasciarci la testimonianza diretta di quegli ultimi, drammatici

giorni. «Nel terzo mese di quell’assedio – egli racconta – si pose a letto con

la febbre: era l’ultima sua malattia» (Vita 29,3). Il santo Vegliardo profittò

di quel tempo finalmente libero per dedicarsi con più intensità alla preghiera.

Era solito affermare che nessuno, Vescovo, religioso o laico, per quanto

irreprensibile possa sembrare la sua condotta, può affrontare la morte senza

un’adeguata penitenza. Per questo egli continuamente ripeteva tra le lacrime i

Salmi penitenziali, che tante volte aveva recitato con il popolo (cfr ibid., 31,2).

Più il male si aggravava, più il Vescovo morente sentiva il

bisogno di solitudine e di preghiera: «Per non essere disturbato da nessuno nel

suo raccoglimento, circa dieci giorni prima d’uscire dal corpo pregò noi

presenti di non lasciar entrare nessuno nella sua camera fuori delle ore in cui

i medici venivano a visitarlo o quando gli si portavano i pasti. Il suo volere

fu adempiuto esattamente e in tutto quel tempo egli attendeva all’orazione» (ibid.,

31,3). Cessò di vivere il

28 agosto del 430: il suo grande cuore finalmente si era placato in Dio.

«Per la deposizione del suo corpo – informa Possidio – fu offerto

a Dio il sacrificio, al quale noi assistemmo, e poi fu sepolto» (Vita 31,5). Il suo corpo, in data

incerta, fu trasferito in Sardegna e da qui, verso il 725, a Pavia, nella

Basilica di San Pietro in Ciel d’oro, dove anche oggi riposa.

Il suo primo biografo ha su di lui questo giudizio conclusivo:

«Lasciò alla Chiesa un clero molto numeroso, come pure monasteri d’uomini e di

donne pieni di persone votate alla continenza sotto l’obbedienza dei loro

superiori, insieme con le biblioteche contenenti libri e discorsi suoi e di

altri Santi, da cui si conosce quale sia stato per grazia di Dio il suo merito

e la sua grandezza nella Chiesa, e nei quali i fedeli sempre lo ritrovano vivo»

(Vita 31,8). È un giudizio

a cui possiamo associarci: nei suoi scritti anche noi lo «ritroviamo vivo».

Quando leggo gli scritti di sant’Agostino non ho l’impressione che sia un uomo

morto più o meno milleseicento anni fa, ma lo sento come un uomo di oggi: un

amico, un contemporaneo che parla a me, parla a noi con la sua fede fresca e

attuale. In sant’Agostino che parla a noi, parla a me nei suoi scritti, vediamo

l’attualità permanente della sua fede; della fede che viene da Cristo, Verbo

eterno incarnato, Figlio di Dio e Figlio dell’uomo. E possiamo vedere che

questa fede non è di ieri, anche se predicata ieri; è sempre di oggi, perché

realmente Cristo è ieri, oggi e per sempre. Egli è la Via, la Verità e la Vita.

Così sant’Agostino ci incoraggia ad affidarci a questo Cristo sempre vivo e a

trovare in tal modo la strada della vita vera.

Sant’Agostino: Fede e Ragione

dall’UDIENZA

GENERALE di BENEDETTO XVI 20-01-2008

Cari

amici, dopo la Settimana

di preghiera per l’unità dei cristiani ritorniamo

oggi alla grande figura di sant’Agostino. Il mio caro Predecessore Giovanni

Paolo II gli ha dedicato nel 1986, cioè nel sedicesimo centenario della sua

conversione, un lungo e denso documento, la Lettera apostolica Augustinum Hipponensem. Il

Papa stesso volle definire questo testo «un ringraziamento a Dio per il dono

fatto alla Chiesa, e per essa all’umanità intera, con quella mirabile

conversione» (AAS, 74, 1982, p. 802).

La catechesi oggi è dedicata

invece al tema fede e ragione, che è

un tema determinante, o meglio, il tema determinante per la biografia

di sant’Agostino. Da bambino aveva imparato da sua madre Monica la fede

cattolica. Ma da adolescente aveva abbandonato questa fede, perché non poteva

più vederne la ragionevolezza e non voleva una religione che non fosse anche

per lui espressione della ragione, cioè della verità. La sua sete di verità era

radicale e lo ha condotto quindi ad allontanarsi dalla fede cattolica. Ma la

sua radicalità era tale che egli non poteva accontentarsi di filosofie che non

arrivassero alla verità stessa, che non arrivassero fino a Dio. E a un Dio che

non fosse soltanto un’ultima ipotesi cosmologica, ma che fosse il vero Dio, il

Dio che dà la vita e che entra nella nostra stessa vita. Così tutto

l’itinerario intellettuale e spirituale di sant’Agostino costituisce un modello

valido anche oggi nel rapporto tra fede e ragione, tema non solo per uomini

credenti, ma per ogni uomo che cerca la verità, tema centrale per l’equilibrio

e il destino di ogni essere umano.

Queste due dimensioni, fede e

ragione, non sono da separare né da contrapporre, ma piuttosto devono sempre

andare insieme. Come ha scritto Agostino stesso dopo la sua conversione, fede e

ragione sono «le due forze che ci portano a conoscere» (Contro gli

Accademici III,20,43). A

questo proposito rimangono giustamente celebri le due formule agostiniane (Sermoni 43,9) che esprimono questa coerente

sintesi tra fede e ragione: crede

ut intelligas («credi per

comprendere») – il credere apre la strada per varcare la porta della verità –,

ma anche, e inseparabilmente, intellige

ut credas («comprendi per

credere») – scruta la verità per poter trovare Dio e credere.

Le due affermazioni di Agostino

esprimono con efficace immediatezza e con altrettanta profondità la sintesi di

questo problema, nella quale la Chiesa cattolica vede espresso il proprio

cammino. Storicamente questa sintesi va formandosi, prima ancora della venuta

di Cristo, nell’incontro tra fede ebraica e pensiero greco nel giudaismo

ellenistico. Successivamente nella storia questa sintesi è stata ripresa e

sviluppata da molti pensatori cristiani. L’armonia tra fede e ragione significa

soprattutto che Dio non è lontano: non è lontano dalla nostra ragione e dalla

nostra vita; è vicino ad ogni essere umano, vicino al nostro cuore e vicino

alla nostra ragione, se realmente ci mettiamo in cammino.

Proprio questa vicinanza di Dio

all’uomo fu avvertita con straordinaria intensità da Agostino. La presenza di

Dio nell’uomo è profonda e nello stesso tempo misteriosa, ma può essere

riconosciuta e scoperta nel proprio intimo: non andare fuori – afferma il

convertito – ma «torna in te stesso; nell’uomo interiore abita la verità; e se

troverai che la tua natura è mutabile, trascendi te stesso. Ma ricordati,

quando trascendi te stesso, che tu trascendi un’anima che ragiona. Tendi dunque

là dove si accende la luce della ragione» (La vera religione 39,72). Proprio come egli stesso

sottolinea, con un’affermazione famosissima, all’inizio delle Confessioni, autobiografia

spirituale scritta a lode di Dio: «Ci hai fatti per te e inquieto è il nostro

cuore, finché non riposa in te» (I,1,1).

La lontananza di Dio equivale

allora alla lontananza da se stessi: «Tu infatti – riconosce Agostino (Confessioni,

III,6,11) rivolgendosi direttamente a Dio – eri all’interno di me più del mio

intimo e più in alto della mia parte più alta», interior intimo meo et superior

summo meo; tanto che – aggiunge in un altro passo ricordando il tempo

antecedente la conversione – «tu eri davanti a me; e io invece mi ero

allontanato da me stesso, e non mi ritrovavo; e ancora meno ritrovavo te» (Confessioni V,2,2).

Proprio perché Agostino ha

vissuto in prima persona questo itinerario intellettuale e spirituale, ha

saputo renderlo nelle sue opere con tanta immediatezza, profondità e sapienza,

riconoscendo in due altri celebri passi delle Confessioni (IV,4,9 e 14,22) che l’uomo è «un

grande enigma» (magna quaestio) e «un grande abisso» (grande

profundum), enigma e abisso che solo Cristo illumina e salva. Questo è

importante: un uomo che è lontano da Dio è anche lontano da sé, alienato da se

stesso, e può ritrovare se stesso solo incontrandosi con Dio. Così arriva anche

a sé, al suo vero io, alla sua vera identità.

L’essere umano – sottolinea poi

Agostino nel De civitate Dei (La città di Dio XII,27) – è sociale per natura ma

antisociale per vizio, ed è salvato da Cristo, unico mediatore tra Dio e

l’umanità e «via universale della libertà e della salvezza», come ha ripetuto

il mio predecessore Giovanni Paolo II (Augustinum Hipponensem, 21): al

di fuori di questa via, che mai è mancata al genere umano – afferma ancora

Agostino nella stessa opera – «nessuno è stato mai liberato, nessuno viene

liberato, nessuno sarà liberato» (La città di Dio X,32,2). In quanto unico mediatore

della salvezza, Cristo è capo della Chiesa e ad essa è misticamente unito, al

punto che Agostino può affermare: «Siamo diventati Cristo. Infatti se Egli è il

capo, noi le sue membra, l’uomo totale è Lui e noi» (Commento al Vangelo di

Giovanni 21,8).

Popolo di Dio e casa di Dio, la

Chiesa nella visione agostiniana è dunque legata strettamente al concetto di

Corpo di Cristo, fondata sulla rilettura cristologica dell’Antico Testamento e

sulla vita sacramentale centrata sull’Eucaristia, nella quale il Signore ci dà

il suo Corpo e ci trasforma in suo Corpo. È allora fondamentale che la Chiesa,

popolo di Dio in senso cristologico e non in senso sociologico, sia davvero

inserita in Cristo, il quale – afferma Agostino in una bellissima pagina –

«prega per noi, prega in noi, è pregato da noi; prega per noi come nostro

sacerdote, prega in noi come nostro capo, è pregato da noi come nostro Dio:

riconosciamo pertanto in Lui la nostra voce e in noi la sua» (Esposizione

sui Salmi 85,1).

Nella conclusione della Lettera

apostolica Augustinum

Hipponensem Giovanni

Paolo II ha voluto chiedere allo stesso Santo che cosa abbia da dire agli

uomini di oggi, e risponde anzitutto con le parole che Agostino affidò a una

lettera dettata poco dopo la sua conversione: «A me sembra che si debbano

ricondurre gli uomini alla speranza di trovare la verità» (Ep. 1,1); quella verità che è Cristo

stesso, Dio vero, al quale è rivolta una delle preghiere più belle e più famose

delle Confessioni (X,27,38):

«Tardi ti ho amato, bellezza tanto antica e tanto nuova, tardi ti ho amato! Ed

ecco tu eri dentro e io fuori, e lì ti cercavo, e nelle bellezze che hai

creato, deforme, mi gettavo. Eri con me, ma io non ero con te. Da te mi

tenevano lontano quelle cose che, se non fossero in te, non esisterebbero. Hai

chiamato e hai gridato e hai rotto la mia sordità, hai brillato, hai mostrato

il tuo splendore e hai dissipato la mia cecità, hai sparso il tuo profumo e ho

respirato e aspiro a te, ho gustato e ho fame e sete, mi hai toccato e mi sono

infiammato nella tua pace».

Ecco,

Agostino ha incontrato Dio e durante tutta la sua vita ne ha fatto esperienza,

al punto che questa realtà – che è anzitutto incontro con una Persona, Gesù –

ha cambiato la sua vita, come cambia quella di quanti, donne e uomini, in ogni

tempo hanno la grazia di incontrarlo. Preghiamo che il Signore ci dia questa

grazia e ci faccia trovare così la sua pace.

Il Cardinale Joseph Ratzinger, prefetto della

Congregazione per la dottrina della fede, presenta a Roma l’Enciclica “Fides et Ratio” di GIOVANNI PAOLO II il 14 settembre,

1998

Da Sant’Agostino la vera

laicità

dall’UDIENZA GENERALE di BENEDETTO XVI 20-02-2008

“Anche oggi” la “Città di Dio”, una delle opere più famose di Sant'Agostino, resta “una fonte che definisce bene cosa sia la vera laicità e la

competenza della Chiesa, nel rapporto tra fede

e politica. Lo ha detto il Papa, che nell'udienza generale di oggi è tornato per la quarta volta sulla figura del vescovo di Ippona,

dedicandosi in particolare ad una disamina delle sue oltre mille pubblicazioni

giunte fino a noi. Composto tra il 413 ed il 426 ed articolato in 22 libri, il “De civitate Dei”, ha ricordato Benedetto XVI, fu scritto in occasione del sacco

di Roma da parte dei Goti, nel 410. “Durante l'era degli Dei pagani, Roma era ‘”caput mundi” e non era pensabile che venisse espugnata dai

nemici; adesso con il Dio cristiano non è più sicura questa

grande città, per cui il

Dio dei cristiani non può essere il Dio

a cui affidarsi: questa, ha sintetizzato il Papa, l'”obiezione” principale a

cui Agostino “ha risposto con

questa grandiosa opera, chiarendo cosa spettasse a Dio e cosa no, quale

relazione dovesse esserci tra la sfera politica e la sfera della Chiesa. Sullo

sfondo dell'opera agostiniana, secondo il Santo Padre, “la grande rappresentazione della storia dell'umanità, concepita come “la storia della lotta tra due amori:” l'amore di sé fino

all'indifferenza per Dio, e l'amore di Dio fino all'indifferenza di sé, alla piena libertà da sé per gli altri

nella luce di Dio””.

Oltre 300 lettere,

quasi 600 omelie, in totale 1.031 scritti, catalogati dall'amico Possidio

subito dopo la sua morte. Sono i “numeri” di Sant'Agostino,

“il padre della

Chiesa che ha lasciato il maggior numero di opere, ha ricordato oggi il Papa

nella quarta udienza generale a lui dedicata. Secondo Benedetto XVI, Agostino

ha scritto “alcuni

importanti capitoli non solo per la storia cristiana, ma per la formazione di

tutta la cultura occidentale. L'”esempio più chiaro” sono le Confessiones,

“uno dei libri

dell'antichità tuttora più letti”, i cui tredici libri sono stati scritti tra il 347 e il 400. “Un'autobiografia sotto forma di dialogo con Dio, attraverso cui “possiamo seguire passo passo il cammino interiore di un uomo

appassionato di Dio, la definizione del Papa, per il quale nelle Confessiones “si intrecciano due significati: la confessione delle proprie

debolezze, della miseria del peccato, e la lode a Dio, il riconoscimento a Dio,

il ringraziamento perché Dio ci ama, ci

accetta e ci trasforma, ci eleva a se stesso. Le Confessiones “ebbero grande successo già durante la vita di Agostino, ha ricordato il Santo Padre, tanto

che lui stesso scriveva: “Le mie

Confessioni esercitavano su di me una tale azione, mentre le scrivevo, e ancora

la esercitano quando le rileggo, e ci sono molti fratelli a cui piacciono. Io

sono uno di questi fratelli”, ha rivelato il Papa.

L'importanza di “portare il messaggio cristiano ai semplici” è stata

l'intenzione più profonda che

ha guidato tutta la sua vita. A sottolinearlo, a proposito di Sant'Agostino, è

stato oggi il Papa. Lo spunto: il “”De doctrina

christiana”, terminato nel 426, che fu il primo

vero trattato esegetico della storia che si occupa della predicazione.

Quest’opera, definita da

Benedetto XVI un'introduzione culturale all'interpretazione della Bibbia e allo

stesso cristianesimo, ha avuto un'importanza decisiva nella cultura

occidentale. Agostino, secondo il Papa, era convinto che fosse “più utile per lui

comunicare la fede in modo comprensibile a tutti, piuttosto che scrivere grandi

opere teologiche. Oltre a sentire la “responsabilità della divulgazione del messaggio cristiano, Agostino per il

Pontefice “ha lottato tuta

la sua vita” contro le

tendenze scismatiche della chiesa africana, perché “solo nell'unità della Chiesa si realizza la nostra relazione con Dio e con

tutti. Un capitolo a parte meritano le omelie di Sant'Agostino: quasi 600

quelle giunte fino a noi, ma forse tre o quattromila quelle realmente pronunciate a braccio, e subito dopo

trascritte. Le prediche del vescovo di Ippona diventavano testi molto ricercati

e servivano come modelli adattati a sempre nuovi contesti: di qui la vitalità” delle omelie agostiniane, simbolo della permanente vitalità della fede per la quale Agostino ha dato tutta la sua vita.

Programma della seconda Tappa:

I Lumi del Medioevo

Nessun commento:

Posta un commento